-

Viele Software-Projekte scheitern an ihrer Komplexität – nicht an der fehlenden Technik, sondern an zu viel davon. Die Folge: Feature-Creep statt Fortschritt.

-

Unklare Anforderungen, technischer Overkill, übermäßige Individualisierung und Kostendruck machen Projekte komplex und schwer skalierbar.

-

Strategien wie Demand-Driven IT, architektonische Standards und effizienzsteigernde Automatisierung helfen, Komplexität zu reduzieren und Projekte wieder auf Erfolgskurs zu bringen.

Software-Projekte optimieren, Komplexität reduzieren

Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom „Zuviel des Guten“. Auch bei Software-Projekten kann ein Lied davon gesungen werden. Das Lied heißt: „Stillstand durch technologischen Overkill“. Doch mit der richtigen Strategie werden Komplexitätsschäden abgewandt und Erfolge gefeiert.

TL;DR

Transformation easy! Software-Projekte sind der Treiber für unternehmerische Innovationen. Nur scheitern sie oft an ihrer übermäßigen Komplexität und werden so von Leistungsträgern zu Hemmschuhen. Eine aktuelle Gartner-Umfrage zeigt: Nur 48 Prozent der digitalen Initiativen erreichen oder übertreffen ihre Ziele. Der Grund: Zu viele Funktionen und Technologien führen zum "Feature-Creep" und erhöhen die Projektkomplexität unnötig.

Feature-Creep – was ist das eigentlich? Das ist die Tendenz, zusätzliche Anforderungen oder Features zu einem Projekt hinzuzufügen, nachdem schon mit der Entwicklung begonnen wurde. Das kann sich entweder auf ein ganzes Projekt oder einen einzelnen Sprint beziehen.

Fünf Strategien gegen Komplexität in Software-Projekten

Keep it simple! Die folgenden Strategien zeigen, wie Software-Projekte optimiert und Komplexität reduziert werden können.

Demand-driven IT

IT-Abteilungen stehen oft unter Druck, da sie lediglich als reine Kostenstelle wahrgenommen werden. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Technologieintegration und digitale Transformation exponentiell. Doch nicht jede technische Lösung bringt automatisch Mehrwert. Anstatt IT-Lösungen auf Vorrat und ohne konkreten Nutzen zu entwickeln, braucht es eine klare Devise: Jede Investition soll ein echtes Problem lösen – messbar und sichtbar.

Ein Beispiel? Kundenanfragen lassen sich automatisieren – das reduziert Wartezeiten. Oder: Gezielte Maßnahme in die Datensicherheit helfen, sich besser vor Sicherheitsvorfällen zu schützen. IT-Kosten müssen dabei nicht nur transparent gemacht, sondern aktiv gesteuert werden: Welche Anfragen liefern einen echten Geschäftswert? Welche sind lediglich „nice to have“? Und was gehört konsequent aussortiert? Durch intelligente Bedarfsanalysen und datengetriebene Entscheidungsprozesse richtet sich die IT neu aus – effektiv an die Geschäftszielen angepasst. Das verhindert unnötigen Feature-Creep und schafft Raum für echte Wirkung.

Empower Architecture Awareness

In vielen Unternehmen führt die unkoordinierte Technologieintegration zu fragmentierten Systemlandschaften – insbesondere bei Firmen, deren IT-Struktur chaotisch mit den Betriebserfordernissen mitgewachsen ist. Wie kann die Komplexität reduziert werden? Durch eine robuste Architekturstrategie! Diese sollte auf Modularität, bewährte Standards und Cloud-First-Prinzipien ausgerichtet sein.

Eine effektive Methode solch eine Architektur innerhalb der Wertschöpfungskette zu gestalten, ist Event Storming. Diese Technik ermöglicht es, Geschäftsprozesse und relevante Ereignisse zu visualisieren und in die IT-Architektur zu integrieren. Durch den strategischen Einsatz werden unnötige Schnittstellen vermieden, wodurch eine effiziente digitale Transformation und eine verbesserte Wartbarkeit gewährleistet werden.

Prozessboost durch Automatisierung

Warum sind IT-Projekten oft so komplex? Oft liegt es nicht nur an der Organisationsstruktur, sondern auch an zähen Prozessen und doppelte Abläufe. Eine gezielte Technologieintegration, insbesondere der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, kann hier Abhilfe schaffen. KI übernimmt Routineaufgaben wie Boilerplate-Coding, Code-Dokumentation oder das Schreiben von Unit-Tests.

Laut einer Umfrage steigt so die Produktivität in der Softwareentwicklung um bis zu 18 Prozent. In einzelnen Aufgabenbereichen lassen sich sogar bis zu 35 Prozent Zeit einsparen. Was dabei zusätzlich wirkt: Arbeitsabläufe optimieren und überflüssige Prozess-Schleifen eliminieren. Besonders in Bereichen wie Anwendungsentwicklung und Infrastrukturmanagement bringen Lean-Prinzipien und automatisierte Workflows spürbare Effekte. Sie verkürzen die Durchlaufzeiten, reduzieren Schnittstellen – und senken ganz nebenbei das Risiko für Feature-Creep.

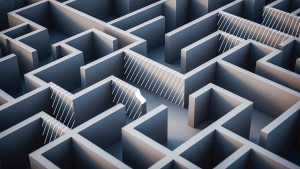

Adaptive Governance

Effizienz in IT-Projekten braucht Balance – zwischen Kontrolle und Flexibilität. Übermäßige Bürokratie bremst Innovation, zu wenig Struktur kann aber auch zu Chaos führen. Der Ansatz "Guardrails, not Gates" bietet einen Mittelweg: Statt starre Prozesse setzen Unternehmen auf flexibel definierte Leitplanken. So können sich Teams frei bewegen – innerhalb klarer Rahmenbedingungen, die Orientierung geben, aber Raum für Dynamik lassen. Diese adaptive Governance verknüpft agile Prinzipien, wie schnelle Iterationen und kontinuierliche Verbesserungen, mit strategischen Unternehmenszielen.

Das Ergebnis: mehr Beweglichkeit, weniger starre Freigabeprozesse. Teams müssen sich nicht durch komplexe Genehmigungsprozesse kämpfen, sondern können agil und effizient auf Veränderungen reagieren. Genau diese Fähigkeit, flexibel zu handeln und dennoch im Rahmen zu bleiben, wird schnell zum Erfolgsfaktor von Software-Projekten.

Scaling mit Plattformen

Eine weitere entscheidende Strategie, die Komplexität in Software-Projekten effektiv reduziert, ist folgende: Von monolithischen Eigenentwicklungen hin zu skalierbaren Plattformansätzen wechseln. Anstatt individuelle Softwarelösungen aufwendig von Grund auf zu erstellen, profitieren Unternehmen von Plattformen mit Low-Code/No-Code-Funktionalitäten. Diese ermöglichen es, Anwendungen schnell anzupassen und zu erweitern – bei gleichzeitig geringerem Entwicklungsaufwand. So können IT-Teams dynamischer auf veränderte Geschäftsanforderungen reagieren und die Gesamtkomplexität der Projekte senken.

Starte deine digitale Transformation!

Die Herausforderung der Technologieintegration

Komplexität kann täuschen. Es ist leicht zu denken, dass digitale Lösungen allumfassend und flexibel sein müssen – doch dies führt oft zu einem Missverhältnis in der Technologieintegration. Ein Paradebeispiel ist das SAP-Projekt von Lidl. Es wurde eine hohe Summe investiert, nur um letztendlich zu scheitern. Der Grund: das Unternehmen hat versucht, jede noch so kleine Besonderheit in die Software zu integrieren.

Ursachen unnötiger Komplexität in Software-Projekten:

Technologischer Overkill: Moderne Tools und Technologien werden oft ohne echten Mehrwert integriert. So entsteht eine ineffiziente Komponentenhäufung.

Vage Anforderungen: Ohne klar definierte Anforderungen geraten Software-Projekte leicht in einen Zustand des "Feature-Creep". Ein effektives Anforderungsmanagement ist daher entscheidend.

Übermäßige Individualisierung: Maßgeschneiderte Lösungen können zu übermäßiger Komplexität führen. Standardisierte Systeme bieten oft bessere Skalierbarkeit und Kostenvorteile bei der Implementierung.

Kostendruck: Der Fokus auf Kostenminimierung kann essenzielle Architekturziele ins Hintertreffen bringen, was langfristig zu höheren Wartungsaufwänden führt.

Fazit: Komplexität in digitalen Transformationsprojekten meiden

Übermäßige Komplexität verhindert Innovation. Das heißt: Software-Projekte gezielt einfach halten. Bewusst gewählte Technologen integrieren oder effizient automatisieren. So können Unternehmen Software-Projekte erfolgreich gestalten und langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern. Denn weniger Komplexität bedeutet mehr Agilität und Erfolg in der digitalen Transformation.

Spotlight

Let's connect!

Christina Albrecht

Senior Lead Coach Transformation

+49 162 4301213