-

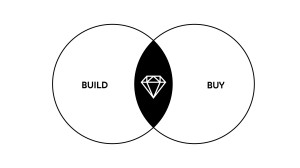

Standardlösungen kaufen: schnell startklar, kalkulierbare Kosten, aber limitiert in Anpassung und Differenzierung.

-

Eigenentwicklung bauen: volle Kontrolle, maßgeschneidert und differenzierend – jedoch teuer und ressourcenintensiv.

-

Hybrider Ansatz: kombiniert Tempo und Individualität, balanciert Kosten, Risiko und Zukunftsfähigkeit.

KI Make-or-Buy? Dein Guide für die richtige Entscheidung

Lange war KI ein Thema für Forschungslabore, Tech-Giganten und ambitionierte Paper. Heute ist es Teil operativer Realität. Doch mit der technischen Machbarkeit wächst auch der Entscheidungsdruck: Soll man einfach KI-Lösungen kaufen – oder doch besser selbst bauen?

Die Einstiegshürden sind gesunken. Der Erwartungsdruck ist gestiegen. Wer heute über Künstliche Intelligenz nachdenkt, landet schnell bei Use Cases, Kosten-Nutzen-Kalkulationen und der Frage: Wie schnell zahlt sich das aus? Doch eine andere Entscheidung fällt oft zu früh oder zu beiläufig: Make or Buy? Denn zwischen Standardlösung und Eigenbau liegt nicht nur ein technischer Unterschied. Es geht auch um Kontrolle, Risiko und die Frage, wie viel Zukunftsfähigkeit man wirklich selbst in der Hand behalten will.

TL;DR

Standardlösungen: schneller, günstiger, limitierter

Die gute Nachricht zuerst: Wer heute KI-Modelle einsetzen will, muss keine Forschungsabteilung aufbauen. Das erkennt man schon an der Durchdringung der Technologie. Aktuelle Studien zeigen, dass 78 % der Unternehmen KI in mindestens einem Geschäftsbereich einsetzen (2024). Ein Jahr zuvor waren es noch 55 %. Anbieter wie Google, Microsoft oder SAP liefern vortrainierte Systeme, API-Zugänge, Toolchains – oft als Plug-and-Play-Lösung mit Business-Lizenz und Supportvertrag.

Argumente, die für die Buy-Variante sprechen:

Schneller Start: Gekaufte KI-Lösungen sind meist sofort einsatzbereit. Kleine Anpassung, API anbinden – fertig. Das spart Zeit und bringt schnellen Nutzen.

Kalkulierbare Kosten: Statt hoher Anfangsinvestition fallen meist laufende Gebühren an. Das macht Budgets planbar und senkt die Einstiegshürde.

Erprobte Technologie: Viele Anbieter liefern ausgereifte, regelmäßig aktualisierte Systeme – samt Best Practices, Governance und Security-Modulen. Updates inklusive.

Expertise ohne Recruiting: Externe Anbieter bringen Know-how mit, das intern oft fehlt. Modelltraining, Monitoring, Skalierung – alles outgesourct, ohne Fachkräftesuche.

Weniger Risiko, weniger Aufwand: Entwicklung, Wartung, Support – alles beim Anbieter. Auch Themen wie Compliance und Datenschutz lassen sich im Rahmen der Lösung mit abdecken.

Skalierbar, wenn’s läuft: Gute Standardlösungen wachsen mit: neue Nutzer:innen, neue Märkte, neue Funktionen – ohne dass das System neu gebaut werden muss.

Mit der Integration stellen sich aber auch neue Fragen: Wie tief lässt sich das System in bestehende Prozesse einbetten? Wie stabil bleibt es bei Domänensprache, Sonderfällen, Ausnahmen? Was passiert, wenn Compliance oder Datenschutz härtere Anforderungen stellen als die Lizenzbedingungen vorsehen? In der Praxis zeigt sich: Standardlösungen skalieren nur dort gut, wo Standardprozesse vorliegen.

Eigenentwicklung: maximaler Fit bei hohem Aufwand

Nicht jeder Anwendungsfall lässt sich mit Standardtechnologien sinnvoll abbilden. In manchen Fällen ist eine eigene Lösung der logische nächste Schritt.

Argumente, die für die Make-Variante sprechen:

Differenzierung: Wer KI-Programme entwickelt, schafft Lösungen, die sich nicht einfach kopieren lassen. Gerade wenn KI ein strategischer Bestandteil des Geschäftsmodells ist, ist Individualität Pflicht.

Maßarbeit: Standardmodelle stoßen schnell an Grenzen, wenn Prozesse, Datenflüsse oder Logik unternehmensspezifisch sind. Eigene Modelle lassen sich präzise auf reale Abläufe und Ziele zuschneiden.

Volle Kontrolle: Eigene Systeme bedeuten Kontrolle über Architektur, Daten, Updates, Zugriffsrechte, Integrationen. Änderungen? Sofort möglich – ohne Umweg über Supporttickets oder neue Lizenzverträge.

Unabhängigkeit: Kein Vendor Lock-in, keine Preissprünge, kein Warten auf neue Funktionen. Wer baut, bleibt technologisch und wirtschaftlich handlungsfähig – selbst wenn sich Anbieterstrategien ändern.

Datensouveränität: Eigene Systeme bedeuten: keine externen Cloud-Transfers, keine geteilten Modelle, keine unklaren Datenflüsse. Gerade bei sensiblen oder regulierten Use Cases ein echter Vorteil.

Rechnet sich – auf langer Sicht: Die Anfangsinvestition ist hoch, keine Frage. Aber wer richtig plant, spart später: keine laufenden Lizenzkosten, keine gebundene Skalierung – und ein System, das sich mit dem Geschäft entwickelt.

Demgegenüber stehen hohe Anforderungen an Expertise, Infrastruktur und interne Governance. Die Einrichtung von MLOps-Strukturen, der Aufbau interdisziplinärer Teams und der langfristige Betrieb inklusive Monitoring und Retraining erfordern nicht nur initiale Investitionen, sondern auch organisatorische Reife.

Lust auf einen Austausch?

Kernunterschiede zwischen "Make-or-Buy"?

Hybride Strategien als realistische Option

Zwischen „Kaufen" und „Bauen" liegt kein Entweder-oder. In der Praxis entscheiden sich die meisten Unternehmen für den dritten Weg: einen hybriden Ansatz. Dabei werden Standardlösungen gezielt mit Eigenentwicklungen kombiniert – je nach Bedarf, Prozess und strategischem Anspruch.

Beispiele für hybride Modelle:

Buy the Core, Make the Difference: Das Basissystem – etwa ein MES, ein Chatbot-Framework oder eine KI-Plattform – wird als bewährte Standardlösung eingekauft. Individuelle Funktionen wie Dashboard, Analytics oder unternehmensspezifische Workflows werden selbst entwickelt.

Customized Solutions: Eine Standardlösung wird gekauft, aber gezielt ausgebaut und an die eigenen Prozesse adaptiert.

Platform / KI-as-a-Service: Cloudbasierte Plattformen stellen Infrastruktur, Modelle und Basisdienste bereit – skalierbar und flexibel. Unternehmen entwickeln darauf aufbauend eigene Modelle, Regeln und Funktionen. Das Customizing liegt vollständig in der eigenen Hand, während Betrieb und technisches Fundament beim Anbieter verbleiben.

Open Source mit Customization: Offene KI-Frameworks bieten maximale Anpassbarkeit und Zugriff auf ein aktives Entwickler:innen-Ökosystem. Durch gezielte Weiterentwicklung entsteht eine passgenaue Lösung, die sich an den eigenen Anforderungen orientiert. Voraussetzung: internes Know-how und eine klare Architekturstrategie.

Hybride Modelle sind kein Kompromiss, sondern ein strategischer Mix: Schneller Start durch Standards – differenzierte Elemente da, wo sie gebraucht werden.

Entscheidungskriterien für den passenden Weg

Ob eine Eigenentwicklung sinnvoll ist, der Einsatz von Standardlösungen genügt oder doch ein hybrider Ansatz der richtige Weg ist, beantworten diese fünf Leitfragen:

Strategischer Wert: Trägt die KI direkt zur Wettbewerbsdifferenzierung bei?

Datensensitivität: Wie kritisch sind Datenschutz und Compliance?

Ressourcen: Verfügen wir über die nötigen IT-Talente und Budgets?

ROI & TCO: Wie schneiden die Optionen im 4-Jahres-Vergleich ab?

Risiko: Wie hoch ist das Risiko eines Vendor Lock-ins oder technischer Schulden?

Entscheidungsmatrix

Eine technologische Entscheidung mit strategischer Tragweite

Ob kaufen, bauen oder kombinieren: Die Wahl sollte nicht aus Gewohnheit, Ressourcendruck oder reinem Pragmatismus getroffen werden. Sie verdient einen klaren Blick auf Ziele, Reifegrad und strategische Ambitionen. Dafür braucht es kein Patentrezept, sondern Erfahrung, Kontextverständnis und die Fähigkeit, Technologie pragmatisch und wirksam zu machen. Genau hier setzen wir bei Exxeta an. Mit tiefem Technologieverständnis und einem klaren Blick für das Machbare.

Spotlight

Get in Touch

Philipp Michalik

Senior AI Engineer

+49 162 1512839